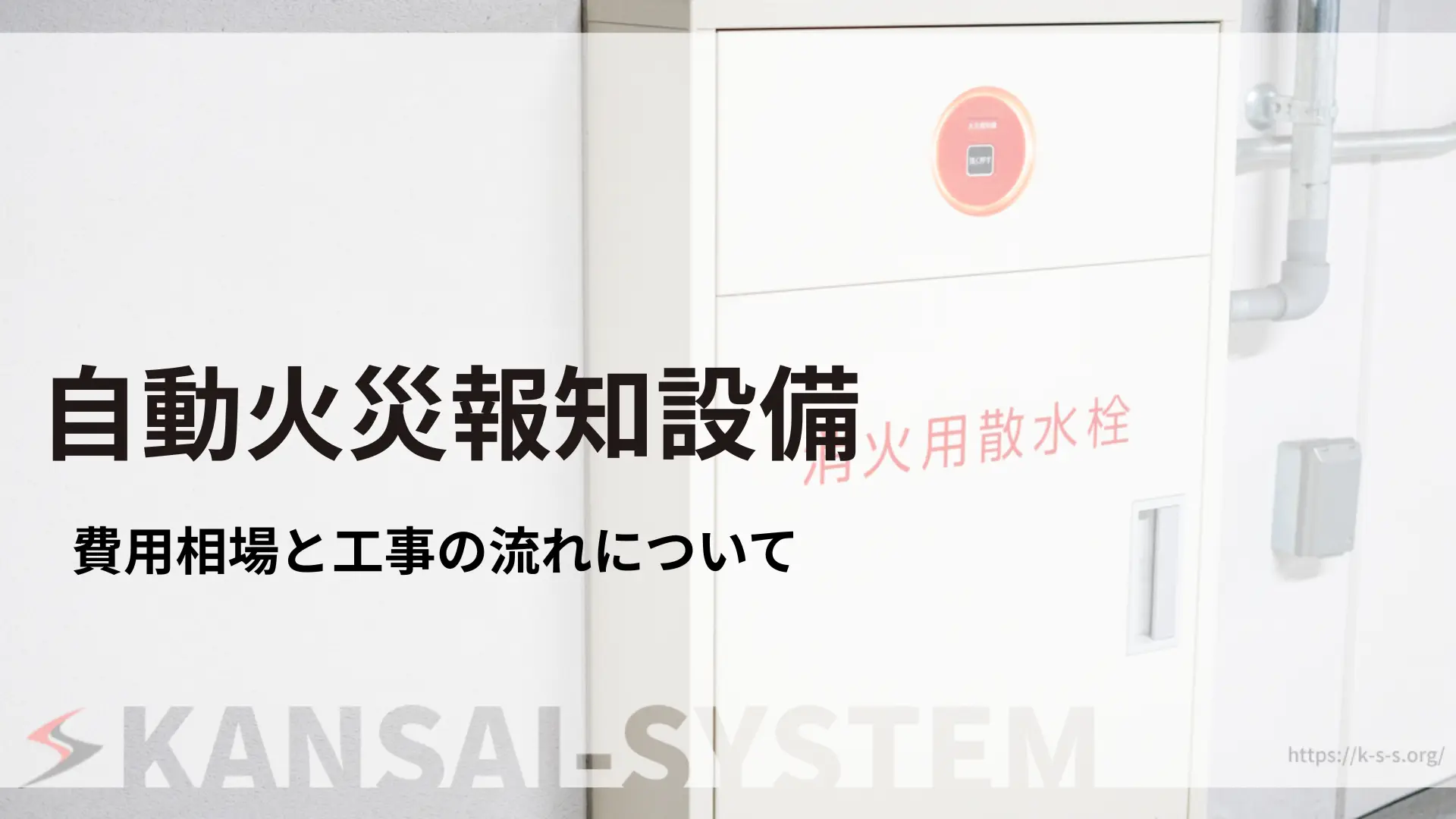

自動火災報知設備を導入するとなると、まず気になるのが費用のことではないでしょうか。

実際のところ、建物の規模や工事内容によって金額は大きく変わってきます。

マンション全体への設置となれば100万円を超えることも珍しくありませんし、感知器1台の交換であれば数万円程度で済むこともあります。

この設備は、火災から人々の命と大切な財産を守るために、消防法で多くの建物に設置が義務付けられています。

ただ、初期費用を準備すれば終わりというわけではありません。

安全を維持し続けるためには、継続的なメンテナンスが欠かせないのです。

新築物件への新規設置と、既存設備のリニューアルでは、工事の規模も見積もり金額もまったく異なってきます。

本記事では、費用相場はもちろん、法的な設置義務から工事の具体的な流れ、そして賢くコストを抑えるためのポイントまで、オーナーや管理組合の皆様が本当に知りたい情報を詳しくお伝えします。

ぜひお役立てください。

自動火災報知設備の設置・更新にかかる費用相場

自動火災報知設備を新たに導入したり、古くなった設備を更新したりする際には、ある程度まとまった予算が必要になります。

ここからは、具体的にどのくらいの費用がかかるのか、そして価格が変動する要因について、実例を交えながら詳しく見ていきましょう。

自動火災報知設備とは?その役割と仕組み

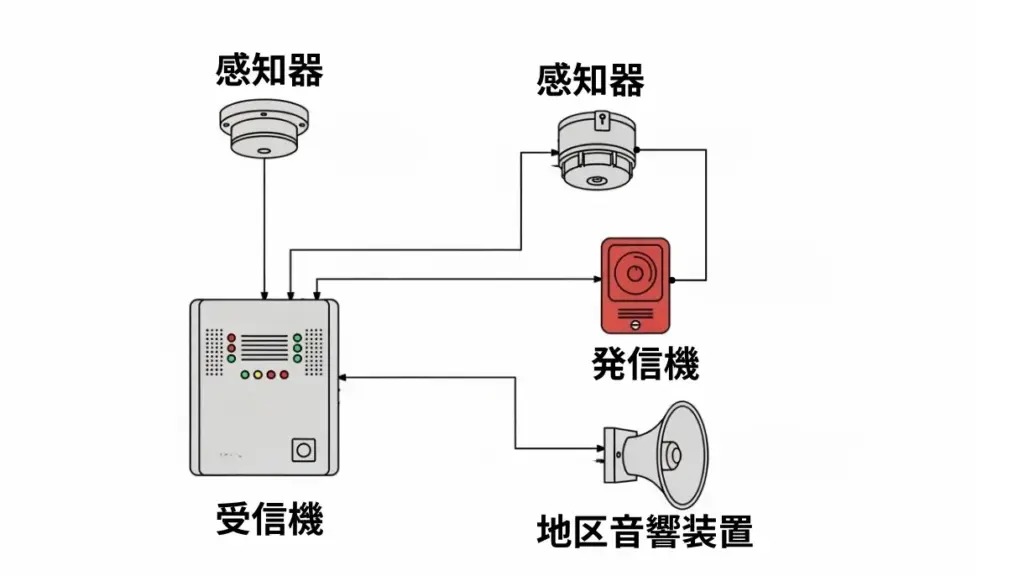

自動火災報知設備とは、煙や熱を素早くキャッチして、建物内の人々に警報で危険を知らせるシステムのことです。

火災がまだ小さいうちに避難を促すことで、被害を最小限に抑える、まさに建物の守護神のような存在といえるでしょう。

このシステムは、次のような機器が連携して動いています。

| 名称 | 役割 |

| 受信機 | 建物各所に設置された感知器からの信号をキャッチし、どこで火災が発生したかを特定して警報を鳴らす、いわば司令塔の役割を果たします。 |

| 感知器 | 煙や熱、炎を感知するセンサーです。設置場所の特性に合わせて、最適なタイプを選ぶことが重要です。 |

| 発信機 | 火災を見つけた人が手動で押すボタンです。早期発見時の迅速な通報に役立ちます。 |

| 地区音響装置 | ベルやサイレンなど、火災発生を音で知らせる装置です。 |

これらの機器がチームワークを発揮することで、建物全体の安全が保たれています。

ちなみに、一般住宅でよく見かける「住宅用火災警報器」は、単独で動作するもので、建物全体が連動する自動火災報知設備とは別物です。

この違いを理解しておくことも大切です。

設置パターン別の費用相場

設置にかかる費用は、「新設」「改修・増設」「交換」という3つのパターンによって大きく変わってきます。

| 設置パターン | 費用相場の目安 |

| 新設 | マンション(10階建て50戸程度):約120万~300万円 小規模なビル・施設:約30万~80万円 |

| 改修・増設 | 既存設備への追加工事となるため、規模や内容により大きく変動します。業者への個別見積もりが必須です。 |

| 交換・更新 | マンション全体(受信機・感知器):約128万円 1戸あたり(住戸内感知器):約5~6万円 感知器1台のみ:約1.5万~4万円 受信機のみ:約40万~100万円 |

小さな店舗や事務所などの「特定小規模施設」であれば、無線式の自動火災報知設備という選択肢もあります。

配線工事が不要なため、工事費用をぐっと抑えることができるのが魅力です。

費用を左右する主な要因

なぜ同じような設備でも費用に差が出るのか、その理由は以下のようになります。

- 建物の広さ・回数・戸数

- 機器の種類とグレード

- 新築か既存建物か

- 配線工事の難易度

当然ながら、建物が大きくなればなるほど、必要な感知器の数や配線の長さが増えていきます。その分、費用も上がっていきます。

次に、多機能な受信機や、特殊な環境にも対応できる高性能な感知器(炎式感知器など)を選べば、それだけ価格も高くなります。

新築なら建築工事と同時に配線を仕込めますが、既存の建物に後から設置する場合は、壁の中に配線を通すなど手間がかかるため、どうしても割高になってしまいます。

また、建物の構造が複雑で配線ルートの確保が難しい場合は、その分工賃が上乗せされることになります。

これらの要因が複雑に絡み合って最終的な費用が決まるため、正確な金額を知るためには、やはり専門業者による現地調査と詳細な見積もりが欠かせません。

自動火災報知設備の設置義務と設置基準

「うちの建物にも設置しなければいけないの?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。

実は、消防法によって多くの建物で設置が義務付けられているのです。

ここでは、どんな建物が対象になるのか、そして守るべき設置基準について、わかりやすく解説していきます。

消防法による設置義務の対象となる建物

自動火災報知設備の設置義務は、建物の用途や規模によって細かく決められています。

【無条件で設置義務がある建物】

11階建て以上の建物、病院、ホテル・旅館、福祉施設などは、規模の大小に関わらず必ず設置しなければなりません。

特に、自力での避難が困難な方が利用する施設については、より厳格な基準が適用されています。

【用途・延べ面積で設置義務が決まる建物】

建物の使い方と広さの組み合わせで、設置義務が発生するケースもあります。

| 用途例 | 延べ面積 |

| 劇場、映画館、飲食店、店舗 | 300㎡以上 |

| 共同住宅(マンション・アパート)、工場 | 500㎡以上 |

| 事務所、倉庫 | 500㎡以上 |

さらに、2015年の消防法改正により「特定一階段等防火対象物」という新しい概念が導入され、小規模な雑居ビルなども設置義務の対象に加わりました。

感知器の種類と適切な設置基準

火災を検知する感知器には主に5つのタイプがあり、それぞれに得意分野があります。

場所に応じて適切なものを選ぶことが、確実な火災検知につながります。

| 感知器の種類 | 特徴 | 主な設置場所 |

| 光電式 | 煙の粒子を光で検知。火災の初期段階で発見しやすい。 | 居室、廊下、階段 |

| 定温式 | 周囲の温度が一定以上になると作動。 | キッチン、厨房、ボイラー室 |

| 差動式 | 温度の急激な上昇を検知。 | 居室、事務所 |

| 炎式 | 炎から出る特定の波長(紫外線・赤外線)を検知。 | 体育館、工場など天井が高い大空間 |

これらの感知器は、ただ取り付ければいいというものではありません。

壁や梁から適切な距離を保つ、換気口の近くは避けるなど、消防法で定められた設置基準をきちんと守ることで、本来の性能を発揮し、確実に火災を検知できるようになります。

特定一階段等防火対象物とは?

「特定一階段等防火対象物」という難しい名前ですが、簡単に言えば、階段が1つしかない建物で、3階以上に飲食店や店舗などが入っており、その階段が屋外に面していない建物のことです。

なぜこのような建物が特別扱いされるのでしょうか。

過去に発生した新宿歌舞伎町のビル火災では、唯一の階段に火や煙が充満し、逃げ道を失った多くの方が犠牲になりました。

この痛ましい教訓を踏まえ、消防法が改正され、このような構造の小規模施設でも自動火災報知設備の設置が義務化されたのです。

従来は配線工事が必須で費用面がネックでしたが、2024年7月の省令改正により、一定の条件を満たせば無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備も使えるようになりました。

これにより、より手軽に、そして経済的に安全対策を講じることが可能になっています。

自動火災報知設備工事の流れ

自動火災報知設備の工事は、専門的な知識と技術が必要な作業です。

信頼できる業者に依頼することはもちろん、発注者側も工事の流れを理解しておくことが大切です。

ここでは、工事がどのように進むのか、そしてマンションのオーナーや管理組合が押さえておくべきポイントを解説します。

工事依頼から完了までのステップ

工事は通常、次のような流れで進んでいきます。

まず専門業者が現地を訪れ、建物の構造や用途を詳しく調査します。その上で、最適な設備の設計図を作成し、見積もりを提示します。

工事を始める前に、管轄の消防署に「着工届」を提出する必要があります。この手続きは通常、業者が代行してくれます。

いよいよ本格的な工事のスタートです。設計図に基づいて、受信機や感知器を設置し、配線を行います。

設置が完了したら、すべての機器が正常に作動するかテストを行います。その後、消防署の担当者による検査を受け、法令基準を満たしているかチェックしてもらいます。

消防検査に合格すれば、いよいよ引き渡しです。このとき、今後の定期点検やメンテナンスのスケジュールについても確認しておきましょう。

スムーズに工事を進めるためには、業者との密なコミュニケーションが欠かせません。

管理組合・オーナーが失敗しないための業者選定と注意点

特にマンションのような共同住宅では、工事を成功させるために押さえておきたいポイントがいくつかあります。

- 複数業者からの相見積もり

- 信頼できる業者を見分ける

- 管理組合での合意形成

- 入居者への配慮

複数業者からの相見積もり

必ず2~3社から見積もりを取って、費用だけでなく提案内容もじっくり比較しましょう。

信頼できる業者の見分け方

- 消防設備士の国家資格を持つスタッフがいるか

- 消防署への申請代行など、実績は豊富か

- アフターフォローや保証体制はしっかりしているか

管理組合での合意形成

工事の必要性や費用について、総会などで事前に住民の皆さんの理解と合意を得ておくことが、後々のトラブルを防ぐカギになります。

入居者への配慮

工事中は騒音が発生したり、作業員が各住戸に立ち入ったりすることもあります。工事日程や内容を早めに、そして丁寧にお知らせし、協力を得られるようにしましょう。

DIYは可能?(自分で設置・交換する)

「費用を抑えるために自分でできないか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、残念ながら自動火災報知設備の設置・交換は、消防設備士の資格がなければできません。

DIYが可能なケースとしては、乾電池式の「住宅用火災警報器」なら、ホームセンターなどで購入して自分で取り付けることができます。ただし、高所での作業には十分注意し、天井や壁の適切な位置に設置することが大切です。

DIYが不可能なケース(資格が必須)については、受信機や感知器など、建物全体で連動する「自動火災報知設備」の工事は、すべて有資格者による施工が法律で義務付けられています。無資格での作業は法令違反になってしまいます。

配線工事を伴う専門的な設備は、人命に直結する重要なものです。

万が一のときに確実に作動するよう、必ず資格を持つプロに依頼してください。

費用を抑えて自動火災報知設備を導入・維持するコツ

設備の導入や維持には確かにコストがかかりますが、賢く工夫すれば負担を軽くすることも可能です。ここでは、費用を抑えるための具体的な方法を3つの切り口からご紹介します。

活用できる国・自治体の補助金・助成金

お住まいの地域によっては、防災力を高めるための補助金や助成金が用意されていることがあります。

高齢者世帯への火災警報器設置補助、社会福祉施設の防災設備整備事業補助など、様々な支援制度があります。

まずは市区町村のウェブサイトで「防災」「消防設備」「補助金」といったキーワードで検索してみてください。消防署や防災担当課に直接問い合わせるのも確実な方法です。

制度によって予算枠や募集期間、対象となる工事の条件が異なります。

公募が始まったら、すぐに内容を確認し、専門業者と相談しながら申請の準備を進めることが大切です。

少し手間をかけるだけで、数十万円単位で費用負担を減らせる可能性があります。ぜひチェックしてみてください。

工事費を削減するための発注方法

発注の仕方をちょっと工夫するだけでも、工事費を抑えることができます。

たとえば、インターフォンの全戸交換や建物の大規模修繕など、他の工事と時期を合わせることで、足場を共用できたり、現場管理費を削減できたりします。結果として、トータルコストを抑えられることがあります。

計画段階で、他の修繕計画と連携できないか検討してみる価値は十分にあります。

長期的な視点での維持管理コスト削減

初期費用だけでなく、長い目で見たランニングコストも考慮することが賢明です。

受信機の寿命は約20年、感知器は約10~15年といわれています。

故障してから慌てて交換するのではなく、メンテナンス計画を立てて適切な時期に更新することで、予期せぬ高額出費を防げます。

定期点検も重要となってきます。消防法で義務付けられている定期点検をきちんと実施することで、機器の異常を早めに発見できます。

小さな不具合のうちに修理すれば、大がかりな故障による高額修理を避けられます。

自動火災報知設備の導入・更新に関するよくある疑問

ここでは、自動火災報知設備の導入や更新を検討する際に、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

設置後の定期点検は義務?費用は?

A. はい、消防法で義務付けられています。

建物の用途や規模にもよりますが、有資格者による機器点検を半年に1回、総合点検を1年に1回実施し、その結果を消防署へ報告する義務があります。

点検内容: 感知器がきちんと作動するか、受信機の機能に問題はないか、配線に断線がないかなど、設備全体が正常に機能するかを詳しくチェックします。

怠った場合のリスク: 点検を怠ると法令違反として罰金が科される可能性があります。それ以上に怖いのは、万が一火災が発生したときに設備が作動せず、被害が拡大してしまうことです。

点検費用: 建物の規模や設備の数によって異なりますが、小規模なビルなら年間数万円から、大規模なマンションでは数十万円程度が目安となります。

誤作動が多いのはなぜ?対処法と予防策

A. 経年劣化や環境の変化が主な原因です。

誤作動の主な原因として、次のようなものが挙げられます。

感知器の経年劣化: 内部の電子部品が寿命を迎えると、正常に機能しなくなることがあります。

ホコリや虫の侵入: 感知器内部にホコリが溜まったり、小さな虫が入り込んだりすると、センサーが誤って反応してしまいます。

調理の湯気やタバコの煙: 熱感知器や煙感知器が、火災以外の熱や煙に反応してしまうケースです。

結露: 室内外の温度差が激しいと、機器内部で結露が発生し、誤作動を引き起こすことがあります。

【対処法】 まずは受信機で警報を止め、火災でないことを確認します。原因がはっきりしない場合は、すぐに保守契約をしている専門業者に連絡しましょう。

【予防策】 定期的なメンテナンスと清掃、そして設置場所に合った種類の感知器への交換が効果的です。

火災保険料への影響はある?

A. 割引が適用される可能性がありますが、保険会社への確認が必要です。

自動火災報知設備のような消防用設備がきちんと設置・点検されている建物は、火災リスクが低いと評価され、火災保険料の割引対象となることがあります。

ただし、割引の有無や割引率は保険会社や契約プランによってまちまちです。また、消防法で設置が義務付けられている設備の場合、設置していることが当たり前とみなされ、割引が適用されないケースもあります。

正確な情報については、ご加入の損害保険会社へ直接お問い合わせいただくのが確実です。

まとめ

この記事では、自動火災報知設備の費用相場から、消防法による設置義務、工事の流れ、そして業者選びのポイントまで、幅広くお伝えしてきました。

確かに費用は決して安くありません。しかし、この設備は単に法律上の義務を果たすためだけのものではないのです。万が一の火災から、建物の中にいる人々のかけがえのない命と、大切な財産を守るための最も重要な「備え」なのです。

適切な設置と定期的なメンテナンスを行うことこそが、本当の意味での安全につながります。信頼できる専門家としっかり相談しながら、あなたの建物に最適な防災体制を築いていきましょう。