建物のオーナーや管理者にとって、消防署による「立入検査」は避けて通れない重要な業務です。

しかし、「いつ、どのような準備をすれば良いのか」「どんな項目がチェックされるのか」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「消防 立入検査 チェック表」と検索している方々に向けて、立入検査の目的から具体的なチェック項目、事前準備、指摘事項への対応策まで、網羅的に解説します。専門知識がない方でもスムーズに対応できるよう、分かりやすく実践的な情報を提供します。

この記事を読めば、立入検査に対する不安を解消し、自信を持って当日に臨むことができるでしょう。

参考:立入検査標準マニュアル

消防署の立入検査とは?目的と対象施設を理解する

まずは、立入検査の基本的な知識から確認しましょう。なぜ検査が行われるのか、どのような施設が対象になるのかを理解することが、適切な準備への第一歩です。

消防署の立入検査の目的と重要性

消防署の立入検査は、消防法に基づき、建物や消防設備が法令基準に適合しているかを確認するために実施されます。

その最大の目的は、火災の発生を未然に防ぎ、万が一火災が発生した際に人々の命と財産を守ることです。

防火の専門家である消防職員が現地を直接確認し、火災予防上の適切な指導を行うことで、建物に潜む火災リスクを低減させ、利用者の安全を確保します。

これは、安全な施設運営において極めて重要なプロセスなのです。

立入検査の対象となる施設

飲食店、病院、ホテル、マンション、オフィス、工場といった防火対象物や、ガソリンスタンドのような危険物施設が立入検査の主な対象です。

一般的に、不特定多数の人が利用する施設や、一定規模以上の建物は定期的な検査対象となります。

例えば、客席が30以上の飲食店や、延べ床面積が大きい事業所などが該当します。

ただし、小規模な施設であっても、用途によっては検査対象となる場合があるため注意が必要です。

検査の根拠となる法令

立入検査は、個人の判断で行われるものではなく、消防法第4条および第16条の5に定められた正当な権限に基づいて実施される公的な検査です。

立入検査のチェック項目:設備から書類まで

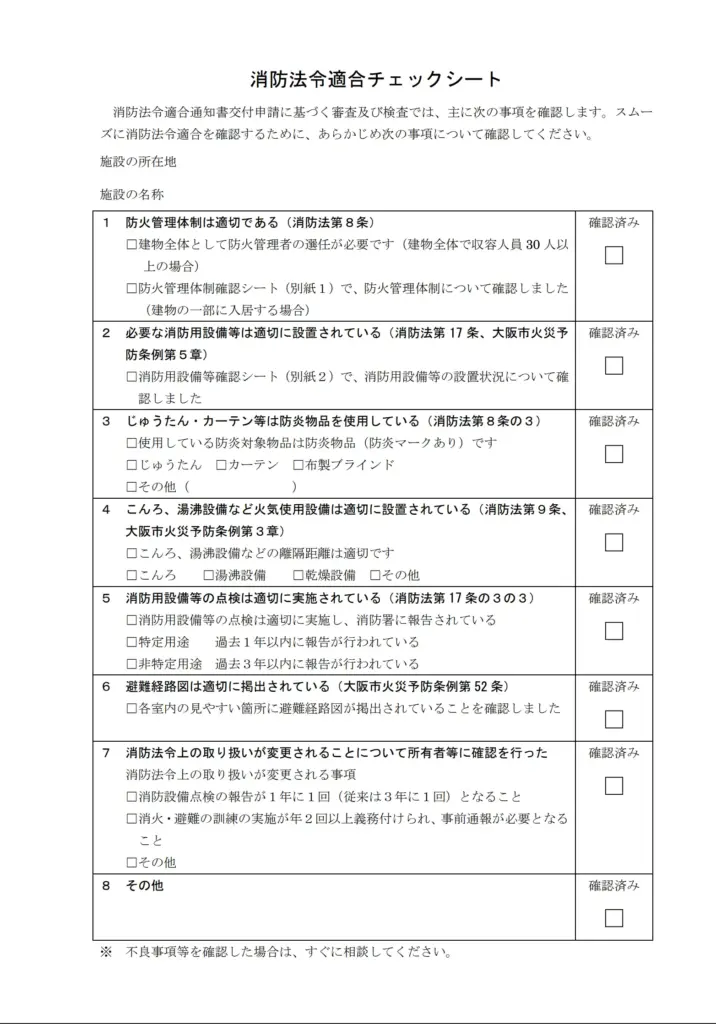

立入検査では、消防職員がチェックシートを用いて、消防用設備から防火管理体制まで、多岐にわたる項目を確認します。

ここでは、特に重要なチェックポイントを解説します。

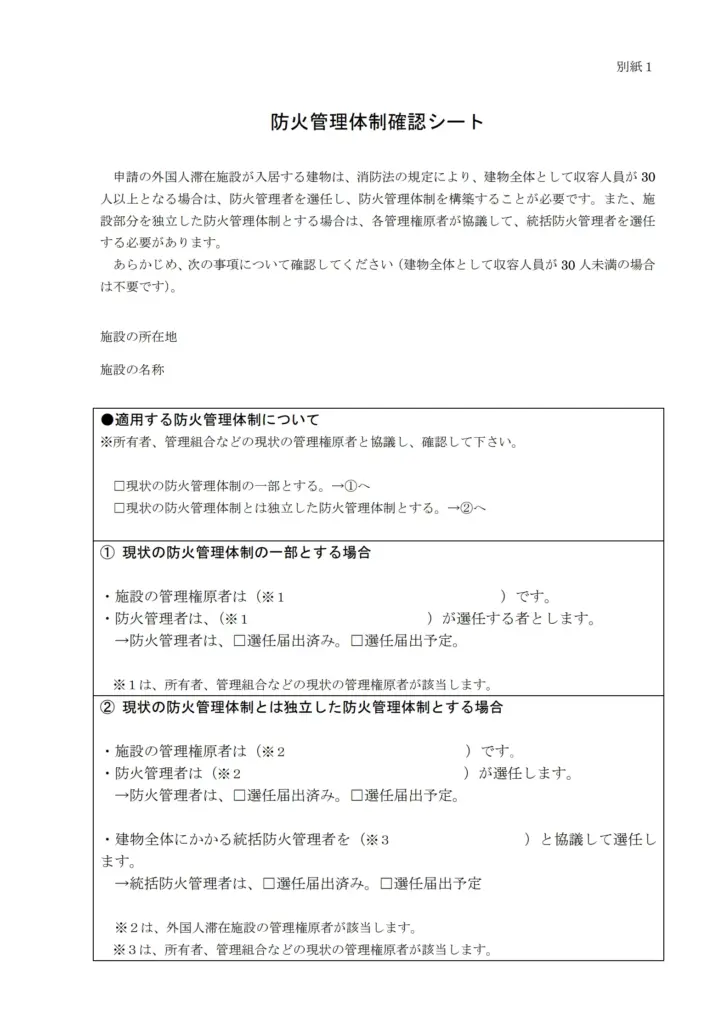

消防用設備等の確認ポイント

建物に設置されている消防用設備が、適切に維持管理され、いつでも確実に作動するかどうかが厳しくチェックされます。

消火設備

消火器

- 有効期限が切れていないか、サビや破損はないか。

- 歩行距離20m以内に設置されているか。

- 床面から1.5m以下の高さに設置されているか。

- 「消火器」と書かれた見やすい標識(赤地に白文字、8cm×24cm以上)があるか。

- 製造後10年を経過したものは、耐圧性能点検が実施されているか。

屋内・屋外消火栓設備

- 消火栓箱の扉がスムーズに開閉できるか。

- ホースや筒先が正しく収納されているか。

- 製造後10年を経過したホースは、耐圧性能点検が実施されているか。

- ポンプの周りに障害物がないか。

スプリンクラー設備

- 間仕切りの増設などにより、スプリンクラーヘッドが設置されていないエリア(未警戒部分)がないか。

- ヘッドの周辺に散水を妨げる物がないか。

- 送水口の周りに障害物がなく、点検しやすいか。

警報設備

自動火災報知設備(自火報)

- 感知器が取り外されたり、塗装されたりしていないか。

- 建物の用途に適した種類の感知器が設置されているか。

- 受信機のスイッチが正常な位置にあり、警戒区域図が見やすい場所にあるか。

- 受信機は、防災センターなど常に人がいる場所に設置されているか。

- 非常警報設備:

- 起動装置やスピーカーが適切に維持管理されているか。

避難設備

避難器具(はしご、救助袋など)

- 破損がなく、すぐに使用できる状態か。

- 「避難器具」という表示と、使用方法を示した標識が設置されているか。

- 器具の操作や降下、避難に支障となる看板やひさしなどの障害物がないか。

誘導灯

- 常時点灯しているか。バッテリーは正常か。

- 避難の方向を正しく示し、見やすい位置に設置されているか。

- ポスターや装飾で隠れていないか。

消防活動上必要な施設

連結送水管

- 送水口や放水口に破損がなく、標識が正しく表示されているか。

- 設置後10年を経過した配管は、耐圧性能点検が実施されているか。

非常コンセント

- 保護箱に「非常コンセント」と表示され、すぐに使用できる状態か。

防火・防災管理体制の確認ポイント

設備の管理状況だけでなく、施設全体の防火・防災体制が整っているかも重要なチェック項目です。

- 防火管理者・統括防火管理者の選任

法令で定められた防火管理者が正しく選任され、消防署に届け出られているか。特に複数のテナントが入るビルでは、統括防火管理者が選任されていないケースが多く指摘されます。 - 消防計画の作成・届出

防火管理者が作成した消防計画が消防署に届け出られているか。また、その内容が建物の実態に即しており、実効性があるかどうかも確認されます。 - 消防訓練の実施

消防計画に基づき、消火・通報・避難訓練が規定の回数実施され、その結果が消防署に届け出られているか。従業員が自身の役割を理解しているかも問われます。 - 消防用設備等点検・防火対象物点検の実施

法令で義務付けられている点検が定期的に実施され、その結果が報告されているか。点検で見つかった不備が放置されていないかもチェックされます。

その他の確認事項

- 避難経路の維持管理: 階段や廊下、非常口に商品や私物などが置かれ、避難の妨げになっていないか。扉が施錠され、緊急時に開けられない状態になっていないかは、命に関わる最重要項目です。

- 防炎物品の使用: カーテンやじゅうたん、舞台の幕など、法令で定められた物品に「防炎」表示のあるものが使用されているか。

- 火気設備・危険物等の管理: コンロや暖房器具などの火気設備や、危険物の貯蔵・取扱いが適切に行われ、従業員への指導が徹底されているか。

立入検査の基本的な流れと事前準備のポイント

立入検査をスムーズに進めるためには、事前の準備が鍵となります。ここでは、検査当日までの流れと、準備のポイントを解説します。

事前通知から検査日までの流れ

多くの場合、消防署から電話などで事前に検査日時が通知されます。ただし、法令上の義務ではないため、抜き打ちで実施される場合もあります。

通知を受けたら、まず必要書類を準備します。後述する書類リストを参考に、消防計画書や点検報告書などをすぐに提示できるよう整理しておきましょう。また、書類の内容と実際の設備状況に相違がないかを確認します。

消防職員が来訪したら、建物の関係者が案内役として立ち会います。まず書類確認が行われ、その後、職員が施設内を巡回して各設備や避難経路などをチェックします。質問には誠実に答え、指摘された点はメモしておきましょう。

検査終了後、口頭または書面で検査結果が伝えられます。指摘事項があった場合は、改善内容、改善期限、報告方法などが指示されます。

検査前に確認すべき書類と資料

立入検査では、まず防火管理に関する書類がチェックされます。以下の書類は必ず準備しておきましょう。

| 書類名 | 内容 |

| 防火管理者選任(解任)届出書 | 法令で定められた防火管理者を選任・届け出た証明書。 |

| 消防計画作成(変更)届出書 | 火災時の対応や訓練計画などを定めたマニュアル。従業員への周知も必要。 |

| 消防用設備等点検結果報告書 | 専門業者による定期点検の結果をまとめた書類。控えの保管が義務付けられています。 |

| 防火対象物点検結果報告書 | 特定の用途・規模の建物で必要な点検の報告書。 |

| 防火対象物使用開始届出書 | 新たに建物の使用を開始する際に提出する書類。 |

| 自衛消防訓練通知書 | 消防訓練を実施した際に提出する書類の控え。 |

これらの書類は、建物の用途や自治体によって異なる場合があるため、事前に管轄の消防署に確認することをおすすめします。

実際の施設での事前チェックリスト

- [ ] 必要書類はすべて揃っており、すぐに提示できるか?

- [ ] 最新の設備点検報告書の控えはあるか?

- [ ] 階段、廊下、通路、非常口の周りに物は置かれていないか?

- [ ] 誘導灯や非常用照明は正常に点灯するか?

- [ ] スタッフは立入検査があることを知っており、基本的な役割を理解しているか?

検査をスムーズに進めるための留意点

- 検査は関係者の業務を妨害しないよう配慮して行われます。

- 消防職員は、身分を示す証票を携帯しています。必要であれば提示を求めましょう。

- 個人の住居部分に立ち入る場合は、必ず関係者の承諾が必要です。

- 質問に対しては、正直かつ丁寧に対応することが重要です。

よくある指摘事項とその是正・改善策

ここでは、立入検査で指摘されやすい項目と、その対応方法について具体的に解説します。

指摘されやすい共通項目と対応例

- 消火器の不備: 有効期限切れやサビ、破損があるものは速やかに交換が必要です。設置場所が分かりにくい場合は、標識を設置します。

- 火災報知設備の不備: 受信機に「故障」表示が出たまま放置されている、感知器が汚れていて正常に作動しない、といったケースです。専門業者による点検・修理が必要です。

- 避難経路の障害物: 廊下や階段に荷物を置くことは厳禁です。すぐに片付け、常に避難できる状態を維持しましょう。

- 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害: 防火戸の前に物が置かれ、正常に閉鎖できない状態は非常に危険です。すぐに物を移動させ、正常に作動するか確認しましょう。

- 防火管理体制の不備: 防火管理者の未選任や消防計画の未作成は、法令違反です。速やかに選任・作成し、消防署へ届け出る必要があります。

指摘事項への対応フローと報告義務

指摘事項があった場合、通常は「立入検査結果通知書」と共に「改修(計画)報告書」が渡されます。

この報告書に、指摘された項目をいつまでに、どのように改善するかの計画を記入し、原則として14日以内に消防署へ提出する必要があります。

改善の期限は、内容によりますが一般的に2週間から2ヶ月程度が目安とされています。

違反を放置した場合のリスク

指摘された違反を改善せずに放置すると、以下のような重いペナルティが科される可能性があります。

- 違反情報の公表: 消防局のウェブサイトに、建物名や違反内容が公表され、社会的な信用を失う可能性があります。

- 命令・罰則: 消防法に基づく「措置命令」が出され、建物の出入口に危険を知らせる標識が設置されることがあります。命令に従わない場合は、罰金や懲役などの罰則が科されることもあります。

- 使用停止命令: 特に重大な違反が見つかった場合は、建物の使用が禁止されるなど、最も重い行政処分が下されるケースもあります。

特定の施設における立入検査の着眼点と注意点

過去の火災事例の教訓から、特定の用途の施設には、特に注意すべき火災予防上の問題点があります。

| 施設の種類 | 特徴と注意点 |

| 直通階段が一つしかない雑居ビル | 唯一の避難経路である階段に物が置かれやすく、放火などにより避難不能になるリスクが高い。テナントごとの管理がバラバラになりがちで、建物全体の防火管理が難しい。 |

| 個室型店舗(カラオケ、ネットカフェ等) | 内部が細かく仕切られているため火災の発見が遅れやすく、利用者が就寝していると逃げ遅れる危険性が高い。 |

| 量販店 | 商品が高く積み上げられていると、火災時に急速に燃え広がる。商品で誘導灯が見えなくなったり、避難通路が狭くなったりしやすい。 |

| 社会福祉施設 | 入居者に自力での避難が困難な方が多く、職員による迅速な避難誘導体制が不可欠。窓や扉の施錠管理が避難の妨げになることがある。 |

| 工場・倉庫 | 大量の可燃物があり、一度火災が発生すると大規模化しやすい。開口部が少なく、消防活動が困難になる傾向がある。 |

消防関連手続きのサポートと専門家への相談

消防法令は複雑で、自力での対応が難しいと感じる方も少なくありません。そのような場合は、専門家のサポートを活用するのが賢明です。

自力での対応と業者依頼の選択肢

消防法令や自治体の条例を調べて書類を作成・提出することも可能ですが、多大な時間と手間がかかります。特に本業で忙しい事業者にとっては、大きな負担となり得ます。

オンライン代行サービスの活用

近年では、**「トドケデ」**のような、消防関連書類の作成・届出をオンラインで代行してくれるサービスも登場しています。専門知識がなくても、簡単な情報を入力するだけで手続きを完了できるため、時間や労力を大幅に節約できます。

専門家と連携するメリット

消防設備士や防火管理のコンサルタントといった専門家に相談すれば、書類作成のサポートだけでなく、適切な設備点検や改修に関するアドバイスを受けることができます。

特に、屋内消火栓の改修など大掛かりな工事が必要な場合は、建物のオーナー、消防設備士、所轄消防署の三者で連携しながら進めることが、円滑な改善への近道です。

まとめ

消防署の立入検査は、施設の安全性を公的に証明し、利用者や従業員の命を守るために不可欠なプロセスです。

検査に安心して臨むためには、日頃から消防設備の点検や避難経路の確保を徹底し、必要な書類を整理しておくことが何よりも重要です。

もし指摘事項を受けても、慌てる必要はありません。速やかに改善計画を立てて報告し、誠実に対応することが大切です。

自力での対応が難しい場合は、専門家や代行サービスを積極的に活用し、効率的に安全管理と本業を両立させましょう。

適切な準備と対応を通じて、誰もが安心して利用できる施設運営を継続していくことが、事業者の最も重要な責務と言えるでしょう。