スプリンクラーは火災から大切な人命と財産を守る防災設備です。

火災が発生した瞬間、人の手を借りることなく自動的に散水を開始し、炎が大きくなる前に食い止める。

この「初期消火」の威力は想像以上に大きく、多くの命を救ってきました。

ただ、一口にスプリンクラーといっても、その種類は実に多様です。建物の用途や規模によって適したタイプが異なり、専門知識なしに判断するのは容易ではありません。

そこで今回は、建物を管理されている方や事業を営まれている方のために、スプリンクラーの基本的な仕組みから法的な設置基準、そして気になる費用面まで、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。

スプリンクラーとは?

スプリンクラーは、火災の熱を感知して自動的に散水する消防用設備です。

消防隊が現場に到着するまでの貴重な時間、火の勢いを抑えて避難経路を確保する。

この役割が、被害を最小限に食い止める鍵となっています。

初期消火設備としての位置づけ

消防法で定められた消防用設備には様々なものがありますが、スプリンクラーは直接「消火」を行う点で特別な存在です。

火災報知器が火災を「知らせる」のに対し、スプリンクラーは実際に火元へ放水します。

人が操作する必要がないため、深夜や無人の時間帯でも確実に作動し、火災の拡大を防ぎます。

この迅速な対応こそが、大規模火災への発展を食い止める決め手となるのです。

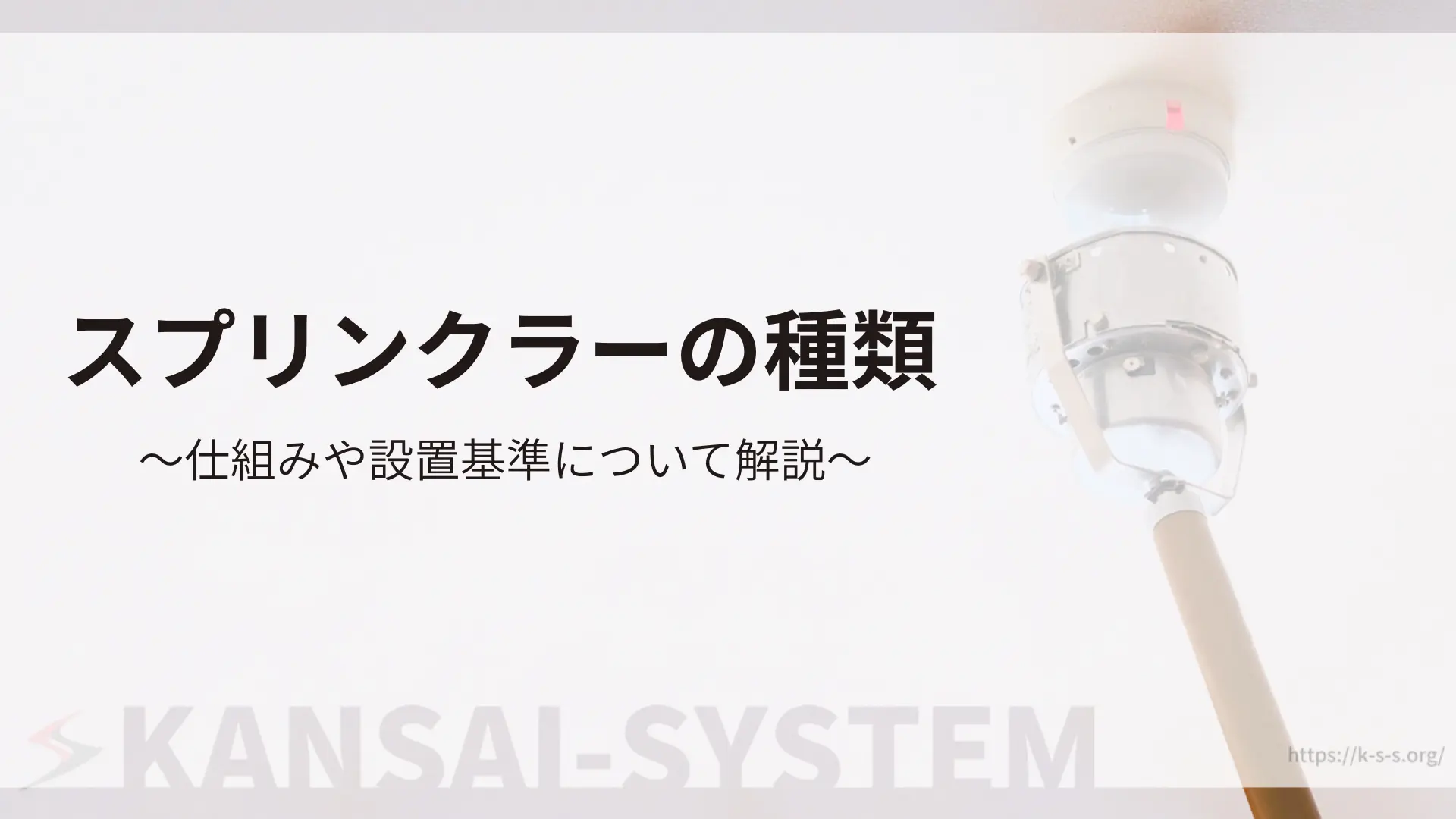

スプリンクラーヘッドの構成と機能

天井を見上げると目にするスプリンクラーヘッド。この小さな装置が、実は精密な仕組みで動いています。

通常は感熱体という熱を感知する部分で栓がされていて、水は出ません。

しかし火災が発生すると、熱によって感熱体が分解・離脱し、配管内の水が勢いよく放出される仕組みになっています。

このヘッドが火災の熱を的確にキャッチし、最適な角度で水を散布することで、効果的な消火が実現するのです。

スプリンクラーの種類

スプリンクラー設備には「閉鎖型」「開放型」「放水型」という3つの主要なタイプがあります。

建物の特性や用途に応じて使い分けられており、それぞれに独自の仕組みと特徴があります。

どのタイプがどんな場所に適しているのか、詳しく見ていきましょう。

閉鎖型スプリンクラー

国内で最も広く使われているのが閉鎖型です。各ヘッドが独立して熱を感知し、火災が起きた場所のヘッドだけが作動して散水します。

天井高10メートル以下の一般的な建物に設置され、火元を狙い撃ちすることで無駄な水損を防ぎます。

この閉鎖型は、配管内の状態によってさらに3つの方式に分類されます。

湿式スプリンクラー

湿式は、配管内に常時加圧された水が満たされている方式です。火災の熱でヘッドの感熱体が作動すれば、即座に散水が始まります。

仕組みはシンプルです。感熱体が熱で溶けると栓が外れ、待機していた水がすぐに放水されます。

反応速度が速いため、最も迅速な初期消火が可能となります。

オフィスビルやマンション、商業施設など、凍結の心配がない一般的な建物で広く採用されています。

乾式スプリンクラー

乾式は、配管の凍結を防ぐため、二次側の配管に圧縮空気を充填している方式です。

感熱体が熱で溶けると配管内の空気が抜け、圧力低下を検知した弁が開いて水が送り込まれます。

配管の凍結による破損や誤作動を防げるため、寒冷地の駐車場や倉庫など、凍結リスクがある場所で重宝されています。

予作動式スプリンクラー

予作動式は、誤作動による水損を絶対に避けたい場所で採用される方式です。

火災報知器が煙や熱を感知すると予作動弁が開いて配管に水が送られますが、実際に放水されるのはスプリンクラーヘッドも熱を感知してからです。

この「二重のチェック」により、信頼性は格段に向上します。病院やサーバールーム、美術館など、水濡れによる損害が甚大になる施設で選ばれています。

開放型スプリンクラー

開放型スプリンクラーには、ヘッドに感熱体がありません。火災報知器と連動し、火災を感知するとエリア内のすべてのヘッドから一斉に放水されます。

火災報知器が作動すると一斉開放弁が開き、全ヘッドから同時に散水が始まります。

火災が急速に広がる危険性がある場所で、一気に広範囲を制圧する必要がある劇場の舞台や、指定可燃物を扱う工場のエリアなどで活躍しています。

放水型スプリンクラー

放水型は、ドレンチャー設備とも呼ばれ、天井が高い大規模空間に対応するためのスプリンクラーです。

火災報知器や手動操作により、放水銃のような専用ヘッドから大量の水を広範囲に放水します。

天井高が10メートルを超えるような場所でも、有効な消火活動が可能です。アトリウムやイベントホール、展示場など、通常のスプリンクラーでは対応が難しい空間で威力を発揮します。

スプリンクラーの作動条件と誤作動防止の工夫

スプリンクラーはどんな条件で放水を開始するのか。

火災を確実に感知しながら、誤作動による水損被害を防ぐ、、、この難しいバランスを実現するため、様々な工夫が施されています。

複数設定された作動温度の重要性

スプリンクラーヘッドの感熱体は、一定の温度に達すると作動しますが、その温度設定は場所によって変える必要があります。

通常時の天井付近の最高温度を考慮し、複数の選択肢が用意されています。

一般的なオフィスや居室では72℃設定が標準ですが、厨房やボイラー室など平常時の温度がやや高い場所では96℃前後、サウナのようにさらに高温になる可能性がある場所では139℃以上に設定されます。

環境に合わせて作動温度を選ぶことで、熱感知の誤りを防ぎ、不要な放水を回避しているのです。

火災報知器との連動による自動作動

多くのスプリンクラー設備は火災報知器と連動しています。

熱感知器や煙感知器が火災を検知すると、その信号が防災センターの受信機に送られ、同時にスプリンクラーの制御盤にも情報が伝わります。

特に予作動式や開放型では、この火災報知器の作動が放水の第一条件となっており、システム全体の信頼性を高めています。

緊急時の手動操作と注意点

スプリンクラーは自動作動が基本ですが、緊急時には手動で起動させることも可能です。

手動起動弁やポンプの強制起動スイッチがそれに当たります。

火災を目視で確認した場合など、自動感知を待たずに迅速な消火を行えるメリットがありますが、設置場所を正確に把握し、定期的な操作訓練を行っておくことが重要です。

誤作動による水損・消火損害を防ぐために

万が一スプリンクラーが誤作動すると、水による甚大な被害が発生する可能性があります。

実際に静岡県裾野市の工場では、凍結による配管の破損が原因でスプリンクラーが作動し、製品や設備に大きな損害が出た事例があります。

このような事態を防ぐためには、予作動式スプリンクラーの採用や、定期的な点検・メンテナンスが欠かせません。

スプリンクラーを構成する主要装置の役割

スプリンクラー設備は、天井のヘッドだけで成り立っているわけではありません。

水源から水を送り出すポンプ、火災を知らせるアラーム弁など、多くの装置が連携して初めて機能するシステムです。

水源・ポンプから散水までの流れ

スプリンクラーの消火用水は、専用の受水槽(水源)に貯められています。

火災時にヘッドが開くと配管内の圧力が低下し、これを圧力タンクが検知してポンプを自動起動させます。

ポンプによって強力な圧力がかかった水が配管を通り、スプリンクラーヘッドから勢いよく散水される。これが一連の流れです。

アラーム弁が火災を知らせる仕組み

アラーム弁は、湿式スプリンクラーなどに設置される重要な装置です。配管内の水の流れを検知すると、警報を発する役割を持っています。

スプリンクラーヘッドが作動して配管内の水が流れ始めると、アラーム弁がそれを検知して自動的に開きます。

すると警報用の配管へ水が流れ、ベルを鳴らしたり防災センターへ信号を送ったりします。

この仕組みにより、建物内にいる人々へ迅速に火災の発生を知らせることができるのです。

一斉開放弁による放水制御

一斉開放弁は、主に開放型スプリンクラーで使用される制御弁です。

通常時は閉じており、スプリンクラーヘッド側への送水を止めています。

火災報知器からの信号や手動操作によってこの弁が開くと、管理エリア内のすべてのヘッドへ一斉に送水が開始され、広範囲への放水が可能になります。

末端試験弁による定期点検

スプリンクラー設備の最も末端(水源から一番遠い場所)には、末端試験弁が設置されています。

この弁を実際に開けることで、規定の放水量や圧力が確保されているか、ポンプやアラーム弁が正常に作動するかを確認します。

定期的な点検でこの試験を行うことにより、いざという時に設備が確実に機能することを保証しています。

法律で定められたスプリンクラーの設置基準

スプリンクラーの設置は、建物の所有者が自由に決められるものではありません。

消防法施行令第12条によって厳格に定められており、建物の用途や規模(延べ床面積)、階数などに応じて設置義務の有無が決まります。

大切な命と財産を守るため、この設置基準を正しく理解しておくことが重要です。

建物の用途・規模・階層による設置義務

スプリンクラーの設置義務は、火災発生時の危険性が高いと考えられる建物ほど厳しくなっています。

以下は、設置が義務付けられる主な基準の例です。

| 建物の種類 | 地上1〜3階の場合の延べ床面積 | 地上4〜10階の場合の延べ床面積 | 地上11階以上の場合の延べ床面積 | 地階もしくは窓がない階の延べ床面積 |

| 劇場・映画館など | 6000㎡(平屋建以外) | 1500㎡ | 必須 | 1000㎡ |

| 病院、診療所、福祉施設など | 3000㎡ ※ | 3000㎡ ※ | 必須 | 1000㎡ |

| ホテル・旅館など | 3000㎡ | 1500㎡ | 必須 | 1000㎡ |

| 百貨店・マーケットなど | 3000㎡ | 1500㎡ | 必須 | 1000㎡ |

| 倉庫(ラック式) | ー | ー | 必須 | ラック式で天井高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上 |

| 全ての用途 | ー | ー | 階数11階以上は全て必須 | ー |

※注:病院や福祉施設など、自力での避難が困難な方が利用する施設は、法改正によりさらに厳しい基準が適用される場合があります。

スプリンクラーヘッドの具体的な設置基準(間隔・位置)

スプリンクラーヘッドは、ただ設置すればよいわけではありません。消防法に基づき、消火効果を最大限に発揮できるよう、設置方法にも細かいルールがあります。

ヘッドの散水部分(デフレクター)は天井から30センチメートル以内に設置する必要があり、ヘッド同士の間隔は、設置する場所の構造や用途に応じて定められた半径(例:2.1メートル、2.3メートルなど)の円をカバーできるように配置します。

また、梁やダクト、照明器具などが水の散布を妨げないよう、適切な位置や距離を確保することも求められています。

設置義務化された施設の具体例

近年、法改正によりスプリンクラーの設置義務が強化される傾向にあります。

特に以下のような施設では、原則として設置が義務付けられています。

- 11階以上の高層建築物(用途に関わらず全階)

- 百貨店やショッピングセンターなどの大規模商業施設

- 特別養護老人ホーム

- 障害者支援施設

- グループホーム

階数が11階以上の高層建築物は、用途に関わらず全階に設置が必要です。

不特定多数の人が利用する百貨店やショッピングセンターなどの大規模商業施設も同様です。

また、特別養護老人ホーム、障害者支援施設、グループホームなど、利用者が迅速に避難することが難しい福祉施設では、より厳格な基準が適用されます。

これらの基準に該当する建物を所有または管理している場合は、速やかな対応が求められます。

スプリンクラー設置にかかる費用と工事の流れ

スプリンクラーを新たに設置する場合、どのくらいの費用がかかり、どのような流れで施工が進むのか。

ここでは、費用の目安と工事のプロセスについて解説します。安心して工事を進めるためにも、全体像を把握しておきましょう。

設置費用の目安と内訳

スプリンクラーの設置費用は、建物の規模や構造、選択するシステムの種類によって大きく変動しますが、一般的な目安として、スプリンクラーヘッド1台あたり約10万円から20万円、小規模な施設の総額で約100万円から300万円程度となります。

費用の主な内訳は、設置計画や図面の作成にかかる設計費、ポンプや制御盤、ヘッド、配管などの機器本体費、配管の敷設や接続にかかる配管工事費、消火水槽や高架水槽の設置にかかる水源設置費、そして消防署への申請手続きにかかる各種届出費用となります。

補助金制度の活用について

特に社会福祉施設などを対象に、スプリンクラー設置費用の一部を国や地方自治体が補助する制度があります。

これらの補助金を活用することで、設置にかかる負担を大幅に軽減できる可能性があります。

対象となる建物や条件は自治体によって異なるため、まずは所轄の消防署や自治体の担当窓口に相談してみることをお勧めします。

設置工事から検査までのプロセス

スプリンクラーの設置工事は、専門的な知識と資格を持つ業者が行う必要があり、一般的に次のような流れで進められます。

まず専門業者が建物の状況を確認し、最適なプランと見積もりを作成します。

次に消防法に適合した詳細な設計図を作成し、工事を始める前に設計図を添えて所轄の消防署へ「工事整備対象設備等着工届出書」を提出します。

消防署の許可が下りたら、ポンプ、配管、ヘッドなどの設置工事を開始します。

配管を隠蔽する前などに消防署による中間検査が行われる場合もあります。

すべての工事が完了した後、消防署の最終検査を受け、合格すると「消防用設備等検査済証」が交付されて使用開始となります。

この一連のプロセスは、甲種消防設備士という国家資格を持つ専門家が管理・監督します。

スプリンクラーの定期点検とメンテナンスの重要性

スプリンクラー設備は、設置して終わりではありません。

火災という緊急時に100%の性能を発揮できるよう、消防法に基づいた定期的な点検と適切なメンテナンスが義務付けられています。

この維持管理を怠ると、いざという時に作動しないだけでなく、厳しい罰則の対象となる可能性もあります。

法令に基づく点検義務と頻度

建物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、設置された消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。

機器点検は6か月に1回、外観や簡易的な操作で機能を確認します。

総合点検は1年に1回、実際に設備を作動させて総合的な機能を確認します。

報告の頻度は、店舗やホテル、病院などの特定防火対象物は1年に1回、共同住宅や工場などの非特定防火対象物は3年に1回となっています。

これらの点検は、消防設備士または消防設備点検資格者という専門資格を持つ者でなければ行うことができません。

専門業者による点検内容とメリット

専門業者による点検では、主に以下のような項目をチェックします。

- 貯水量やポンプの作動状態

- 制御盤の表示灯やスイッチ類が正常か

- 流水させてアラーム弁の警報が鳴るか

- 損傷、不織、障害物がないか など

専門業者に依頼することで、法令に準拠した確実な点検が実施できるだけでなく、不具合の早期発見や修繕提案も受けられるため、常に設備を最適な状態に保つことができます。

スプリンクラーに関するご相談は関西システムサポートへ

この記事では、スプリンクラーの種類や仕組み、設置基準から費用に至るまで、網羅的に解説してきました。スプリンクラーは私たちの安全を守るために不可欠な消防用設備ですが、そのシステムは非常に専門的で複雑です。

「自分の建物には設置義務があるのか」「どの種類のスプリンクラーを選べばよいのか」「定期点検をどこに頼めばよいか分からない」こうした疑問や不安を抱えたまま、個人で判断するのは非常に危険です。

法律への適合はもちろん、建物の状況に合わせた最適な設備の選定や確実な施工、そして継続的なメンテナンスには、豊富な知識と経験を持つプロの視点が欠かせません。

スプリンクラー設備の設置や更新、定期点検に関するご相談は、信頼できる消防設備の専門業者へお問い合わせください。専門家があなたの建物の状況を的確に診断し、最適なソリューションを提案します。まずは無料相談から、安心と安全への第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。